国家試験の勉強法に悩んでいるあなたへ

国家試験の勉強を進める中で、

「どんな勉強法がいいんだろう?」

「今のやり方で合っているのかな?」

と不安になることはありませんか?

私も学生時代は「この勉強法で合ってるのかな?」と不安でした。

ですが、救命士・看護師の2つの国家試験で同じ勉強法を使い、どちらも得点率85%以上を取れたことで、「この方法は誰にでも再現できる」と確信しました。

この勉強法は単なる経験則ではなく、**勉強科学(ラーニングサイエンス)**の理論に基づいています。

もし今、

- 勉強の進め方に迷っている

- 得点が伸び悩んでいる

そんな状況なら、きっとヒントが見つかるはずです。

学ぶことを楽しむ姿勢を忘れずに

私は看護学生の頃、「とにかく高得点を取ろう」とは考えていませんでした。それよりも、必修を確実に押さえながら、一般・状況設定問題で安定して190点以上を取れるようにすることを目標にしていました。そのうえで、臨床に向けて自分の好きな分野を楽しんで勉強していたんです。

1月の時点で200点以上を安定して取れていたので、直前期は「復習+興味のある分野」を中心に勉強していました。そして今、勉強法を伝える立場になっても、そのスタンスは変わっていません。

国家試験で高得点を取ることは大切ですが、それ以上に「学ぶことを楽しむ余裕」を持ってほしい。ここで紹介する内容は、そんな考え方をベースにしています。

最後にひとつだけ。どんなに良い勉強法を知っても、実践するのはあなた自身です。私は「勉強の地図」を渡す存在であり、その地図をどう進むかはあなた次第です。

目次

- 国家試験の勉強法に悩んでいるあなたへ

- 学ぶことを楽しむ姿勢を忘れずに

- 1.国試で勝つための第一歩:「全体像」をつかむ

- なぜ全体像を把握しておく事が大事か

- 合格ラインの把握

- 各分野毎の出題数を知る

- 2.点数伸びる人がやっている「自己分析」

- 自己分析のメリット

- 自己分析の用途

- 自己分析のやり方

すべて表示

1.国試で勝つための第一歩:「全体像」をつかむ

まず初めに行いたいのが、国家試験の全体像をつかむことです。全体像を把握しているかどうかで、後半の点数の伸びが大きく変わります。

全体像がないまま勉強を進めると、点数が伸び悩んだときに「何をどうすればいいのかわからない」という状態に陥ります。

一方で、全体像を理解していれば、「今どの位置にいて、何をすれば点が上がるのか」を明確にできるため、短期間でも効果的に点数を上げていくことが可能になります。

なのでこれから国家試験対策を始めていく人、効果的に点数を上げていきたいという人は、今回の内容を学習プランに活かしてみてください。

なぜ全体像を把握しておく事が大事か

「全体像」とは、

- 合格ライン

- 分野別の出題数

- 大分類・中分類の構成

など、試験全体の構造を指します。

これらを把握することで、目標設定や学習計画を立てやすくなり、戦略的に得点を上げるための道筋を作ることができます。

点数を上げるために重要なのは、「今の自分の位置(現在地)」と「目標の点数(目的地)」のギャップを把握し、その間をどう埋めるかを考えることです。

また分野毎の出題数やカテゴリーの分け方を大雑把にでも良いので把握しておくことで、自身の得点率が低い分野を優先的に勉強するなど、点数を底上げするための戦略をとることができます。

なので、国家試験勉強を進めていく上で、まず国家試験の全体像を把握する事が重要になってくる訳です。

合格ラインの把握

まずは合格ラインの把握から始めましょう。

- 必修問題:毎年ほぼ変わらず、8割(40/50点)以上が必要。

- 一般問題・状況設定問題:年度によって変動あり。

看護roo!の調べによると、過去10年平均で155点前後がボーダーライン。第111回では167点と高めでした。

このことから、最低でも170点以上、理想は190点以上を安定して取れるようにしておくと安心です。

看護師国家試験のボーダーラインと合格率【第115回(2026年)受験生向けデータ】 | 看護roo![カンゴルー]看護師国試受験生が気になる「ボーダーライン」と「合格率」を過去10年分まとめました。難しかった年がグラフで一目瞭然。第11www.kango-roo.com

こんな感じで合格ラインを改めて整理することで、段階的に数値の目標を設定することができます。

目標点を段階的に設定する(短期・中期・長期)ことで、学習の進捗を可視化しやすくなり、モチベーション維持にもつながります。

心理学的にも、「到達可能な中間目標」を設定することは、継続力を高めることが分かっています。

なのでまずは、合格ラインを把握し段階的な目標設定を行い、そのためにどうしていけばいいかを考えて、戦略的に学習を進めていけるようにしましょう。

各分野毎の出題数を知る

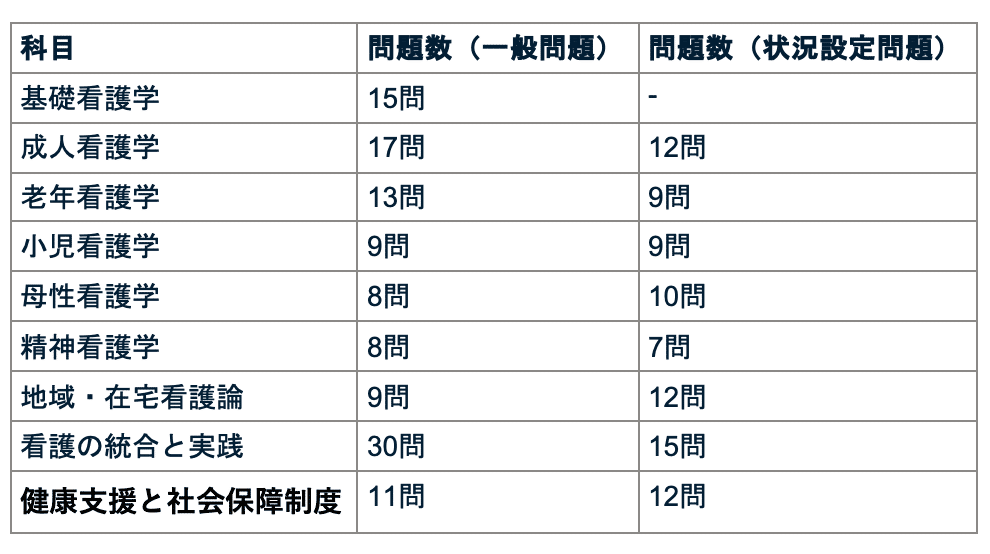

次に、分野ごとの出題数を把握しましょう。

まず各分野毎の出題数とは何を指しているのかというと、”成人、老年、小児、母性などのように各分野が何問出題されるか”のこと。

例として、第114回の出題割合(マイナビ看護調べ)を参考にすると、成人・老年・小児・母性・精神・在宅など、分野ごとに問題数に偏りがあります。

看護師国家試験攻略法~概要と目的~この看護師国家試験攻略のページでは、これから国試を受ける看護学生向けに国試についての概要と目的、そして出題される問題のタイnurse.mynavi.jp

また私自身も学生の頃によく活用していたのですが、出題数の傾向を把握するには、看護roo!の国家試験対策アプリなどの活用がおすすめです。

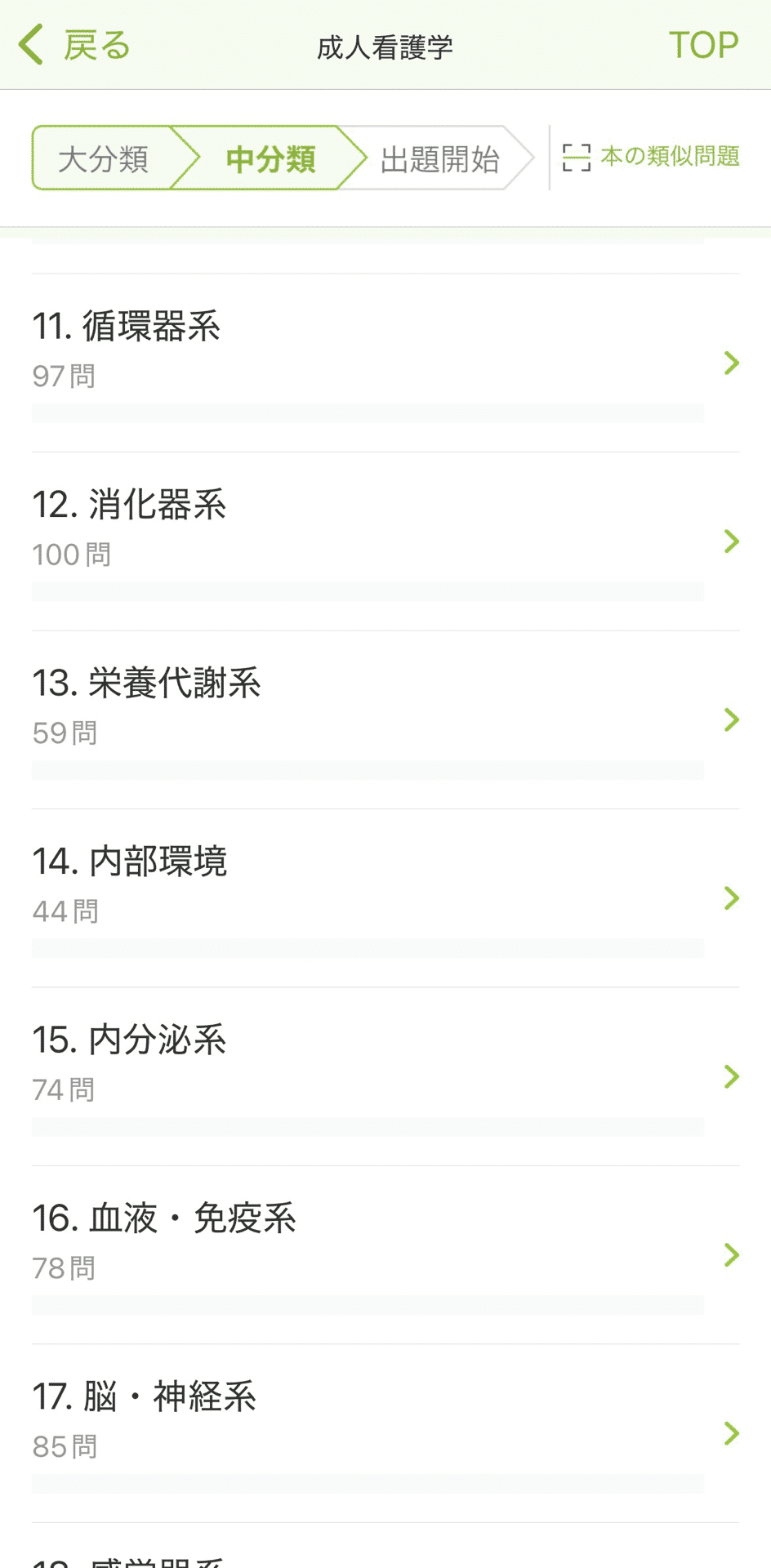

アプリ内の「単元別学習」を見ると、分野ごとの問題数や正答率が一目で分かります。

また例えば、成人看護の中でも、循環器・消化器・脳神経の出題が多いなど中分類的な出題傾向もわかるため、優先的に取り組むべき領域を把握することができます。

このように、出題傾向を把握しつつ自分の苦手分野を復習していくことで、効率的に点数を底上げすることができます。

ですので、まず国家試験の全体像を把握して、自分に合った学習プランを立てる準備をしていきましょう。

そして全体像が把握できたら次に行いたいのが、あなたに合った学習プランを立てるための自己分析です。

国家試験の全体像を把握し、自己分析を行なっていくことで、あなたにとって得点率を上げやすい学習プランを設計する事ができます。

一人一人既に知っている知識や得意・不得意な分野が違うからこそ、得点率を上げていくためには、あなたに合った学習プランを立てていく必要があるのです。

2.点数伸びる人がやっている「自己分析」

次に行いたいのが「自己分析」です。自己分析とは、自分の得点率が高い分野・低い分野・伸びしろがある分野を把握し、どこに時間を投資すれば点が上がりやすいかを明確にすることです。

例えば、小児、母性、精神が各10問ずつ出題され、その得点率のアベレージが7:5:2だったとする。そして毎年大体同じ問題数が出題されるとして、どうすれば30点に近くなるかを考えていきたい。

この時に、特定の苦手な問題はあるものの7割を取れている小児を勉強するのか、それとも得点率の低い精神分野を勉強するのか、ある程度基礎が出来始めている母性を多めに勉強するのかで、得点率の伸び代が全然違うことがわかります。

この場合、私だったら精神を2から5に、母性を5から7にする方向で勉強を進めていくかなって思います。

もし自己分析をしなければ、気付かずに得点が上がりにくい分野ばかりを学習することになり、点数に伸び悩みボーダーラインを超えられるかハラハラしなければならなくなるかもしれません。

逆に自己分析をすればどこから手をつければ点数が上がりやすいのかがわかるので、効率的に点数を上げていく事ができます。

そのため、自身の得点率を客観的にみて国家試験の出題傾向と見比べて、どこの分野から取り組んでいくと伸び代が大きいのかを考えていくためにも自己分析が重要になってくる訳です。

ただ、点数に余裕が出てきたり、たまに息抜きで好きな分野を深ぼるのもありだと思います。自身の学習状況やペース配分と相談しながら学習プランを考えていきましょう。

以下に自己分析についてまとめていきます。

自己分析のメリット

- 学習の優先順位が明確になる

- どこに時間を使えば良いか判断できる

- 効率的に点数を伸ばせる

- 伸び代が大きい分野に時間を振れば短期間でも点数が伸ばしやすい

- リスク管理

- 現在の弱点が本番で致命傷になるリスクを減らせる(イージーミス、同じ間違いなどを減らせる)

- 精神的安定

- やる事が見えると、不安が減り集中力が上がりやすい

自己分析の用途

- 学習方針やプランを策定したい時

- 点数が伸び悩んでいる時

- 弱点を分析したい時

- 誤答傾向を把握したい時

- 同じまたは似た問題を間違わないようにしたい時

自己分析のやり方

流れとしてはこんな感じ。

<自己分析の流れ>

ステップ①:問題を解く

過去問または模試を1回分解く。

(分野別よりも年度別・模試形式がおすすめ)

ステップ②:回答を分析する

分野ごとの得点率・誤答傾向をまとめる。

可能なら「中分類レベル(例:成人→循環器)」でも分析。

ステップ③:優先順位を考える

得点率が低い分野、出題数が多い分野を優先。

【ステップ①】問題を解く

まずは1年分または1回分の模試または過去問題を解いていきましょう。

自己分析は問題を解いていくほど、自身の得意・不得意などの傾向が見えやすく、分析しやすくなっていきます。そのため自己分析を行なっていくために、問題を解く事が大前提。

そして、問題を解く時に分野別に分けられた問題集ではなく、国家試験と似た問題配分になっている問題を解くことで、偏りなく自己分析がしやすくなってきます。そのため予備校の模試や年度別の過去問を解くと良いです。

ただ各分野の中でも大項目・中項目と分かれているため、例えば成人や母性の中でもどこが苦手なのかを把握したい場合は、分野で分けて集中的に問題を解くのもありです。

自身の目的や状況に応じて、解く問題を使い分けてみてください。

ちなみに最近だと国家試験対策アプリを使って問題を解くと、勝手に自身の傾向をデータ化してくれるため便利です。

私自身も学生の時は積極的にアプリを活用していました。

アプリだと手軽に問題が解けて間違えた問題や苦手なワード、分野に絞って復習もしやすいのでおすすめです。

【ステップ②】回答を分析する

問題を解いたら次に回答を分析していきます。

自己分析したいポイントとしては、

・分野毎の得点率

・誤答の傾向(できたら各分野の中で中分類的な誤答傾向も)

予備校の模試であれば、全国順位などが書かれた分析シートを発行してくれるので、それを元に自己分析していくと良いです。

ただ、自身で過去問題を解く場合は、自身でデータ化する必要があります。その場合、詳細に分析しようとしすぎると時間がかかってしまうので、まずは分野毎の得点率を出していきましょう。

そしてその後復習(誤答分析)する際に、各分野のどんな問題が間違えやすいのかを振り返っていけば、勉強を進めながら中分類的な自己分析も同時に行うことができます。

▪️アプリを活用しよう

国家試験対策アプリでは、自動で分野別・中分類別の正答率をグラフ化してくれます。

忙しい実習期間でも、1日20〜30問ずつスマホで解くだけでデータが蓄積されるので、自己分析の時短になります。

そんな感じで隙間時間を利用して分割して問題を解いておけば、いざ机に向かうときはデータを元に優先順位を考えてすぐに勉強に取り掛かることができます。

▪️問題用紙を使って過去問を解く場合

ただ、もし学校で本番のように紙を使って過去問などを解く際は、自身で結果を数値化する必要があります。

その場合は、あらかじめ各問題に印をつけておくのがおすすめです。

やり方としては、

・各問題を解いたら、その問題がどの分野の問題なのか印をつける

・時間があれば分野毎の問題数(母数)を計算しておく

・答え合わせをしたら、各分野別に正答率を出していく

例:

- 成人 →「成」

- 法律関係 →「法」

- 在宅 →「在」

テスト後に「成人15問中8正解 → 8/15」といった形で記録していけば、あとから分野別の得点率を算出しやすくなります。

問題用紙で過去問を解く際はこんな感じでやると、テスト後に時間をあまり奪われずにテストを数値化した上で、優先順位を考えて学習を進めていくことができます。

ただ、問題用紙を解いて自己分析する場合、国家試験問題がどのように分類されているのかを多少把握しておく必要があります。

また数値化したデータをどこかに記録としておかないと、どこに書いたのかを忘れてせっかくのデータがその時だけのものになってしまいます。

なのであらかじめ国家試験の全体像を把握した上で試験問題を解いたり、数値化したデータをスマホのメモや写真に記録として残しておくと、後で見返しやすいです。

ぜひ試してみてください。

【ステップ③】優先順位を考える

ステップ②のように自己分析を行なったら、次にそのデータを元にどのように学習を進めていくのかを考えていきます。

看護過程で言うところの情報収集に基づいた評価とプランニング、優先順位づけと似た感じですね。

学習の優先順位を考えるポイントとしては、以下のような感じ。

・最初は応用よりも基礎的な知識を優先的に理解を深める

・必修は必修の勉強として早めにまわす

・一般問題は理解が曖昧な問題×出題数や範囲が広い×正答率が低い分野から

○核になる基礎知識を優先的に復習

ここでいう基礎的な知識とは、さまざまな知識の核になる知識のこと。

例えば、解剖・病態生理学、加齢変化や小児の発達、妊娠に伴う生理的変化など。

基礎知識を序盤で理解を深めていくことで、応用問題が出題されても基礎知識を元に類推することが可能になります。

正解が分からなくても、誤った選択肢かどうかの判断がしやすくなるため、正答の確率が上げられます。

そのため、復習する際は得点率の低い分野の中でも、理解が曖昧な問題で、かつ基礎的な知識を問う問題に時間を投資していくと良いです。

また問題を解く際に、問題番号や選択肢の横に理解度がパッと見でわかる記号を書いておくと、後で復習しやすいです。

理解度が高ければ○、曖昧なら△、全く分からなければ✖︎のように。

○必修は“最優先”で早めに回そう

なぜ必修を早めに回すべきかというと、主に以下3つの理由があります

1️⃣ 問題数が少なく、回転スピードが速い

年度別問題を「解く→復習する」のサイクルが短く、反復学習しやすい。そのため、早めに着手することで理解を固めやすくなります。

2️⃣ “プール制”のため、既出問題が出やすい

過去問演習を早期に始めるほど、似た問題を“見たことある”状態で本番を迎えられます。

3️⃣ 得点の安定が、焦りの予防につながる

直前期に「必修が不安…」という焦りは集中力を大きく下げます。早い段階で得点率を安定させておくことで、他科目の勉強にも余裕を持てます。

必修問題は、どんなに一般問題で高得点を取っても1点でも足りなければ不合格になります。そのため、最初の段階から必修を優先的に得点源にしていくことがとても大切です。

勉強のポイント

・満点を取るつもりで繰り返す

「得意科目」にする意識で、どんどん問題を解いて復習。苦手を早くあぶり出すことが重要です。

・苦手分野の傾向を把握する

特に多くの学生がつまずきやすいのは、統計・法律・小児の発達段階など。ここは意識的に繰り返して定着を狙いましょう。

戦略的な優先順位

勉強の優先度はこの順でOK👇

必修 > 一般(基礎) > 応用

この流れで進めることで、必修が安定し、知識的にもメンタル的にも一般・応用へと広げながら効率よく得点率を上げていけます。

ただ応用問題を解いて復習するときに基礎に戻ることで知識がつながり理解が深まりやすいです。

知識をアウトプットや意味づけする意味で、状況設定問題を解いたりするのも良いかもしれません。

3.あなたの弱点を最強の得点源に変える科学的復習法

ここまでで、国家試験の全体像を把握し、問題を解き、自己分析するところまでを解説してきました。

そして次のステップは、いよいよ「復習」です。この復習の質**こそが、最も得点を伸ばすカギになります。

では、どうすれば効果的に復習できるのでしょうか。

続きはこちらから⬇️

コメント